희귀 신경계질환 극복을 위한 전문가 단체와 환자 단체와의 협력

Collaboration between Medical Association and Patient Organizations to Overcome Rare Neurological Disorders

Article information

Trans Abstract

Rare neurological disorders present significant challenges in diagnosis, treatment, and patient care. Despite their low prevalence, these conditions affect millions of people, necessitating collaboration between medical association and patient organizations or patient advocacy groups. This review explores the partnership between the Korean Society for Neuroimmunology and the Korean Multiple Sclerosis Society as a model of effective cooperation. Patient organizations play a vital role by providing support that includes education, emotional assistance, and policy advocacy. On the other hand, medical associations contribute through research, development of treatment guidelines, and medical education. Their collaborative efforts have led to notable advancements such as expanded financial support programs, public awareness campaigns, and improved healthcare policies. However, challenges such as funding limitations and regulatory hurdles persist. Therefore, strengthening domestic and international partnerships and establishing long-term frameworks for cooperation are crucial in the future. Effective collaboration among stakeholders is essential to advance research, improve healthcare access, and improve the quality of life for patients with rare neurological diseases.

서론

희귀질환은 질환의 중증도와 질병 부담에 과도한 것에 비해 상대적으로 낮은 유병률로 질병의 이해와 치료 개발이 어려운 경우가 많다.1,2 개별 희귀질환은 질환별로 환자 수가 적지만 이를 모두 합치면 전 세계적으로 수천만 명이 영향을 받는 중요한 보건 의료 문제이다.3,4 이러한 희귀질환을 가진 환자와 가족들은 질환의 복잡성과 희소성으로 인해 진단 및 치료에 있어 다양한 어려움을 겪고 있다.1,2 이러한 어려움을 극복하기 위해 설립되는 희귀질환 단체는 환자와 가족을 지원하고 정보 공유와 적절한 교육을 통해 그들의 삶의 질을 향상시키는 데 중요한 역할을 하고 있다. 동시에 의료 전문가로 구성된 학회는 희귀질환에 대한 연구와 임상적 이해를 높이고 최신 치료법 및 진단 기술을 개발하는 데 중심적인 역할을 수행한다. 이러한 역할과 관심 분야가 상이하기 때문에 희귀질환 환자 단체와 전문가 단체인 학회 간의 협력은 치료 접근성을 높이고 사회적 인식을 확산하며 환자 삶의 질을 향상시키기 위한 핵심적인 전략으로 자리 잡고 있다.5,6 두 조직의 긴밀한 협력은 의료계와 환자, 그리고 사회 전체의 이익에 큰 도움을 줄 것이며 환자의 요구를 반영한 실질적인 연구와 의료 서비스를 제공하는 데 필수적이다. 이 글에서는 희귀질환 단체와 학회의 협력 구조와 그 중요성을 살펴보고 효과적인 협력을 통해 달성할 수 있는 긍정적 변화에 대해 논의하고자 한다.

본론

희귀질환 단체와 학회의 역할과 협력

희귀질환은 적은 유병률로 만성질환 또는 노인성 질환인 고혈압, 당뇨병, 심장질환, 뇌졸중, 치매 등의 다빈도 질환에 비해 지원 네트워크가 많이 부족한 상태이다.3,7-9 국내 60세 이상 인구에서 주요 만성질환의 유병률을 살펴보면 고혈압은 약 29.7%로 10만 명당 29,700명에 해당하며, 당뇨병은 12.5%로 10만 명당 12,500명에 이른다. 또한 비만 유병률은 37.2%로 10만 명당 37,200명에 달한다.8,9 이에 비해 신경계 희귀질환의 경우 건강보험 데이터를 활용한 연구를 기반으로 신경면역질환의 대표적인 질환인 다발경화증(multiple sclerosis, MS)은 10만 명당 3.23명(2016년 기준), 시신경척수염범주질환(neuromyelitis optica spectrum disorder, NMOSD)은 2.56명(2016년 기준), 중증근무력증은 10.42명(2010년 기준)에서 12.99명(2014년 기준), 만성염증성 탈수초다발신경병증은 1.16명(2020년 기준)으로 매우 적다.10-12 2006년 희귀난치성질환 헬프라인(http://helpline.nih.go.kr)을 구축하여 희귀질환에 대한 정보를 제공하고,13 2016년 12월 시행된 희귀질환관리법 이후에 체계적 지원 및 관리를 위한 다양한 계획이 세워지며 희귀질환 지원 사업이 다양하게 이루어지고 있지만 여전히 한계는 분명하다.3,7,14 그러한 한계를 개별 질환별로 다양한 기구 또는 단체의 필요성을 느끼며 많은 단체가 생겨나기 시작했다. 미국에서는 1983년 한 희귀질환 환자의 어머니인 Abbey Myers 등에 의해 설립된 비영리 단체 National Organization for Rare Disorders (NORD)가 대표이며,15,16 국내에서는 2001년 설립된 한국희귀·난치성 질환연합회(https://www.kord.or.kr/)가 희귀질환 분야에서 단체들의 연합체 역할을 하고 있으며 한국다발성경화증협회(https://www.kmss.or.kr/)도 2001년 결성된 이후에 다발경화증, 시신경척수염범주질환, 말이집희소돌기아교세포당단백질항체관련질환(myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-associated disease, MOGAD)까지 중추신경계 신경면역질환에서 중요한 역할을 하고 있다. 또한 한국샤르코-마리-투스환우협회(https://cafe.daum.net/cmtfriends), 한국척수성근위축증환우회, 한국루게릭병(근위축측삭경화증)협회(http://www.kalsa.org) 등이 환자를 위한 다양한 역할을 하고 있으며 특히 척수성근위축증을 대상으로 하는 유전자 치료의 개발을 통해 긍정적인 치료 환경이 만들어지면서 새로운 치료제를 접근을 넓히기 위한 많은 노력을 하고 있다.

환자 단체의 역할

환자 단체는 희귀질환을 가진 환자와 그 가족을 위해 의료 정보 제공, 정서적 지지, 그리고 권리 옹호의 역할을 한다. 희귀 신경계질환을 대표하는 환자 단체의 대표자들을 대상으로 실시한 연구에서 환자 단체의 역할이 교육 제공, 첨단 신경계 치료제의 임상 시험의 준비, 정보 간소화, 연구 촉진 등에서 중요하게 인식하고 있었고 이해 관계자 간 협업의 중요성을 강조했다.17 아래에 구체적인 환자 단체의 역할을 알아보고자 한다.

정책 옹호 활동

환자 단체는 치료 접근성을 높이고 치료 비용 부담을 줄이는 것을 목표로 정부와 의료 제도 정책 당국자들에게 지속적으로 의견을 내고 있다.18 국내외 보험 제도를 고려하여 신규 치료제의 승인, 보험 급여 확대, 장애 인정 기준의 개선, 재활 치료 확대 등 희귀질환에 적합한 정책이 만들어지기를 촉구한다. 특히 최근에 개발되고 있는 단클론항체 치료와 유전자 치료제들의 비용은 1년에 수천만 원 이상인 경우가 많고 심한 경우 수억 원이 넘어가는 경우도 있어 치료제의 접근이 매우 어렵다.1,19 국내에서는 미국, 유럽, 일본 등에 비해 치료제의 승인 이후 급여 적용까지 수년 이상 추가 소요되는 경우가 많고 다른 나라에서 1차 치료제로 적용되는 치료제가 국내에서 2-3차 치료제로 쓰이는 경우도 있다. 또한 급여 적용이 가능한 치료로 인정되지 못해 결국 적절하게 사용되지 못하는 약제도 적지 않다.18 희귀질환의 특성상 매우 적은 환자 수에 비해 치료제의 천문학적 고비용으로 인한 급여 적정성·경제성 평가는 매번 어려움을 겪고 있고 있으며 이러한 상황을 개선하기 위해 환자 단체는 스스로 제도 개선을 위한 목소리를 높여 중요한 의견 개진 및 대화 창구가 되고 있다.

환자 지원 네트워크 구축

환자와 가족이 질환에 대해 더 잘 이해하고 치료 결정을 내릴 수 있도록 교육 자료와 최신 정보를 제공한다.20,21 또한 환자 간의 경험 공유를 통해 정서적 지지를 제공하고 사회적 고립감을 해소하기도 한다. 희귀질환의 특성상 일상 주변에서 유사한 질환을 찾기 어렵기 때문에 환자 단체는 같은 질환을 겪고 있는 사람들의 만남의 장이 된다. 이러한 환자 간의 교류를 통해 서로 공감하며, 질병을 이겨내고자 하는 적극적인 삶의 태도를 장려하는 서로 간의 지지세력을 형성할 수 있게 된다.

대중 인식 개선

희귀질환과 관련된 편견과 오해를 바로잡고 조기 진단과 치료의 중요성을 알리는 캠페인을 진행하는 주체 역할을 한다. 이러한 활동은 사회적 공감대를 형성하고 희귀질환 환자와 가족이 직면하는 어려움에 대한 이해를 높이게 되며 사회적 지원을 고려할 때 유리한 상황을 만들어 갈 수 있다. 2009년 다발성경화증협회(Multiple Sclerosis Society)와 67개국 이상이 각국의 다발성경화증협회에서 매년 5월 30일을 세계 다발성경화증의 날(World MS Day; https://worldmsday.org/)로 제정되어 전 세계적인 캠페인을 이어가고 있다.22

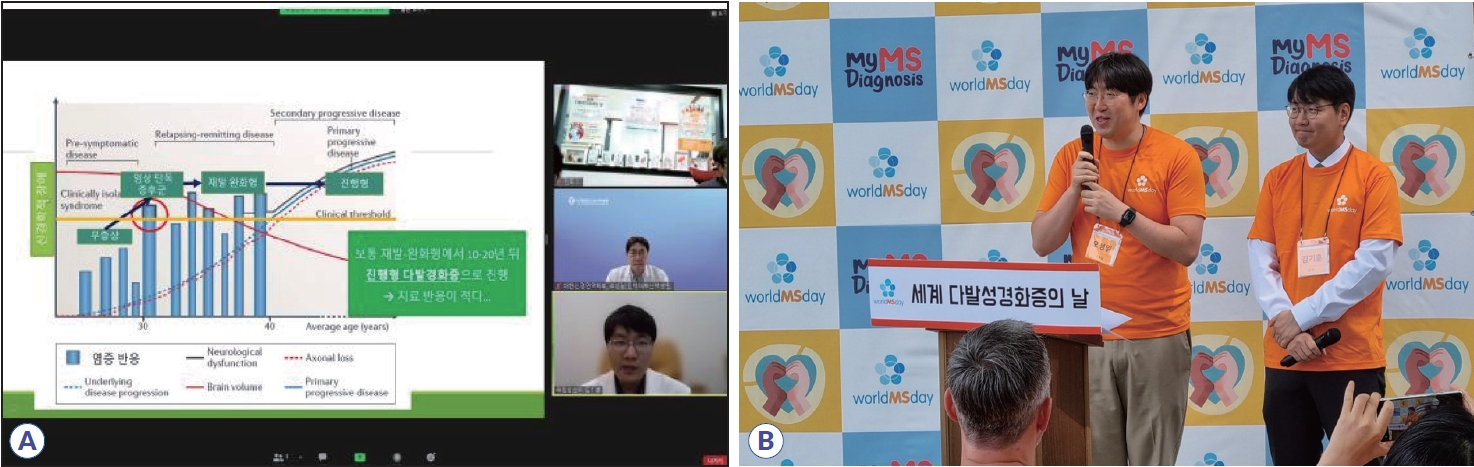

한국다발성경화증협회에서도 2008년 세계 다발성경화증의 날을 기념한 이후로 2024년 16회까지 대중 인식 개선을 위한 활동을 위주로 행사를 이어가고 있다. 대한신경면역학회(https://www.koreams.org/)도 전신인 대한다발성경화증학회부터 매년 이루어지고 있는 세계 다발성경화증의 날을 기념하는 행사에 매년 참석하며 다발경화증의 대중 인식 제고 및 환자 단체와의 유대관계를 이어가고 있다. 2023년부터는 세계 다발성경화증의 날의 주제를 “연결(I Connect, We Connect)”로 정하고 코로나 19 대유행시기를 포함한 고립에서 벗어나 사회와 환자와의 사회적 연결을 중요시하는 행사로 구성하고 있다.22 대한신경면역학회 홍보위원회에서도 코로나19 대유행시기에 세계 다발성경화증의 날을 기념하며 학회의 임원진과 관련 의료진들의 응원 메시지 제작 및 온라인 강의23 등을 통해 환자와의 소통 및 연결을 계속 이어 나가도록 진행하였다(Fig. 1).

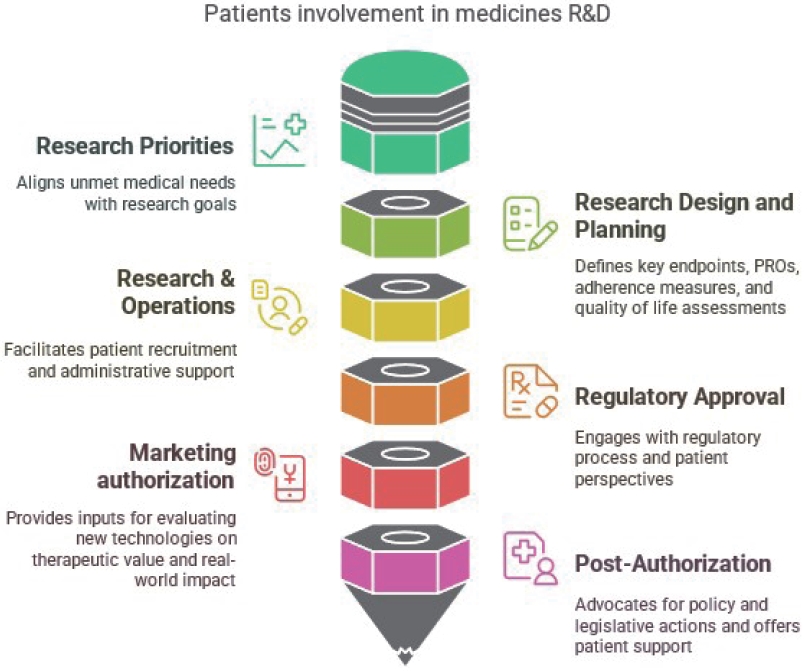

연구 개발(research & development, R&D)에서의 역할

환자 단체는 희귀질환 연구 및 치료제 개발 과정에서 중요한 역할을 하는 것이 전 세계적으로 관찰되고 있다.24 이러한 역할을 통해 환자와 가족들의 미충족 요구(unmet needs)를 정책 및 연구에 반영하는 데 기여하며 특히 R&D 초기 단계(발견 및 전임상 연구)에 더 큰 영향을 미치고 있다. 임상 시험 설계, 환자 모집 및 등록 지원, 질환 관련 데이터베이스 구축 등 다양한 활동을 통해 제약사 및 연구자와 협력할 수 있게 되며 새로운 치료제 개발을 장려하거나 시장의 불균형을 완화하고 보다 공정한 혁신을 촉진하고 있다 . 뿐만 아니라 환자 단체는 희귀질환 약물 정책에 적극적으로 목소리를 내어 약제 규제 개선에 기여하기도 한다(Fig. 2).5,6,24,25

전문가 단체인 학회의 역할

학회는 의료적·과학적 관점에서 희귀질환 연구를 촉진하고 치료 가이드라인을 개발하며 의료 전문가를 교육하는 역할을 담당한다. 대한신경면역학회는 2010년 대한다발성경화증학회로 출범하여 다발경화증과 시신경척수염범주질환을 포함한 중추신경계 신경면역질환에서 주요한 연구 개발 진흥, 환자 대상 교육, 치료 가이드라인 개발, 보험 급여 제도 개선, 국내외적인 네트워크 구축, 질병 현황 조사 등에서 대표적인 역할을 하고 있다.26-28

최신 연구와 데이터 제공

학회는 희귀질환의 병태생리, 진단 방법, 치료 전략에 대한 연구를 주도하며 최신 데이터를 통해 의료진 및 환자에게 과학적 기반을 제공한다. 국제 연구 협력 네트워크를 통해 새로운 치료법과 약물 개발을 촉진하게 되며 대한신경면역학회는 Pan-Asian Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (PACTRIMS), Asia-Pacific School of Neuroimmunology (APSNI), European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) 등의 주요 연구 네트워크와 협력하여 국내외에서 학회를 개최하고 공동 주제로 질환 연구를 진행하고 있다.26 또한 학회 내 연구자들을 대상으로 하는 연구 지원 프로그램을 통해 초기 단계의 연구가 시작될 수 있도록 적극적으로 장려하고 있다.

표준화된 가이드라인 개발

희귀질환의 진단 및 치료를 위한 표준화된 프로토콜과 지침을 마련하여 의료 현장에서 일관된 치료가 이루어지도록 제시하는 역할도 담당한다. 대한당뇨병학회, 대한뇌졸중학회, 대한치매학회 등 주요 질환 학회는 일정한 주기로 가이드라인을 개발 및 발표함으로써 임상 현장에서 질적인 토대를 마련하고 제도적으로도 안정적인 진료 환경을 기반을 제공하고 있다.29-31 2015년 대한 다발성경화증학회에서는 다발경화증과 시신경척수염의 진단과 치료 진료지침을 개발 및 발표하여 국내 상황을 반영한 가이드라인을 제시하였다.32 이후 2023년에는 대한신경면역학회가 주도하여 성인 MOGAD 환자 진료에 대한 권고합의안을 발표하였으며 이를 통해 새롭게 대두되고 있는 MOGAD에 대한 진단 및 치료 가이드라인을 제시하였다.27

의료진 교육

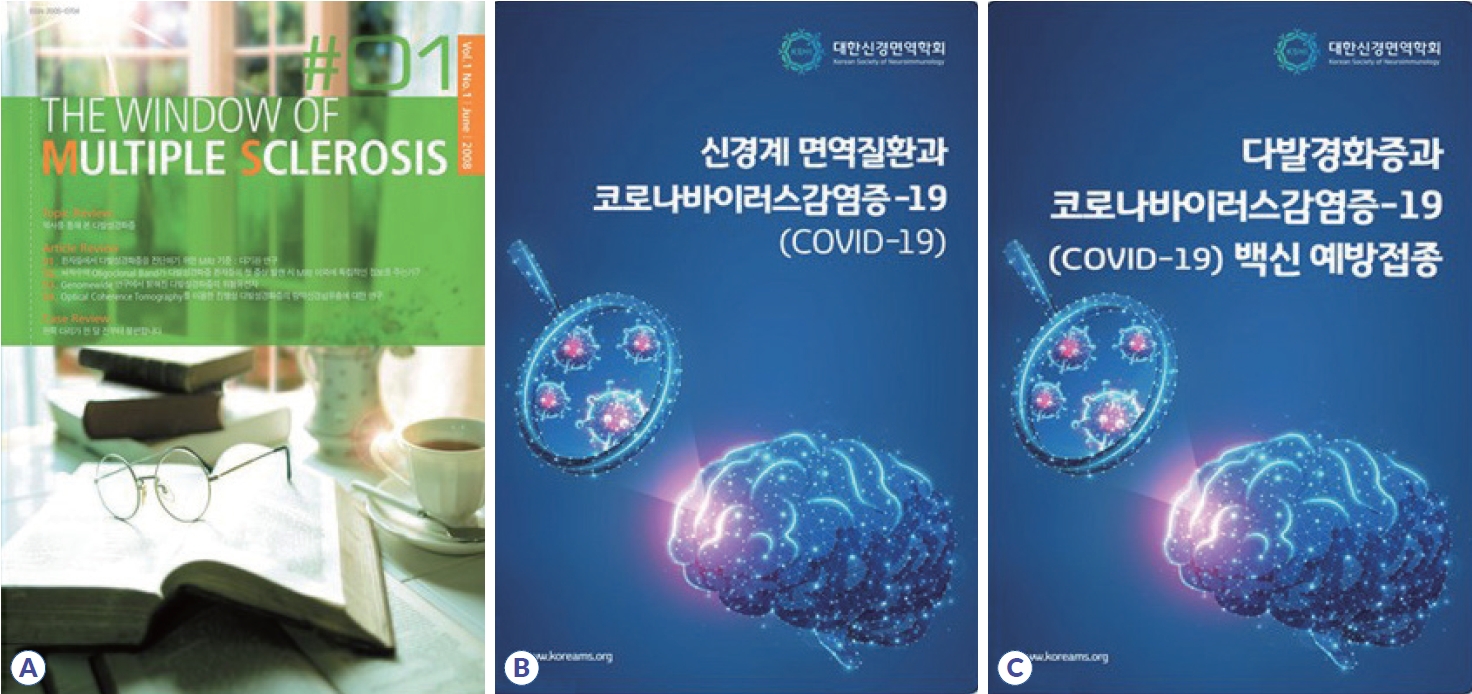

의료진이 희귀질환에 대한 최신 정보를 습득하고 이를 임상에 적용할 수 있도록 워크숍, 학술대회, 연수 프로그램을 제공한다.26 희귀질환은 조기 진단 및 다른 질환과의 감별이 특히 중요하므로 관련 의료진 교육은 환자의 장기적인 예후와 직접적인 연관이 있다. 과거 대한다발성경화증학회의 주요 임원진들이 참여한 “The Windows for Multiple Sclerosis” (2008-2015)를 출판하며 관련 의료진을 대상으로 다발경화증에 대한 교육이 될 수 있도록 하였다(Fig. 3).26 이후 2020년부터 코로나19 대유행을 겪으며 감염과 연관된 질환 관리와 백신 접종 후 질환 발병이나 기존 질환 악화에 대한 두려움이 환자 사이에 커졌으며 온라인 교육과 교육 자료 제작의 필요성이 더욱 부각되었다. 대한신경면역학회 홍보위원회는 이러한 상황을 반영하여 당시 알려진 정보를 바탕으로 관련 내용과 백신 접종에 대한 설명문을 제작하여 배포하였다(Fig. 3).26 이외에도 매년 2회 동계 및 하계 학술대회를 개최하여 급변하는 진단 및 치료 방향에 대해서 학회회원을 대상으로 빠르게 교육하고 있다. 또한 2023년부터는 매년 전공의 및 전임의를 위한 워크숍을 개최하여 신경면역학 분야에 우수한 신규 의료진이 지속적으로 유입되도록 하고 있다.

Educational booklets and informational documents on multiple sclerosis published by the Korean Society for Neuroimmunology. (A) The Window of Multiple Sclerosis (June 2008). (B) Neuroimmune diseases and COVID-19 infection (January 18, 2021). (C) Multiple sclerosis and the COVID-19 vaccine (April 12, 2021).

협력의 중요성

희귀질환의 치료와 관리에서 환자 단체와 학회의 협력은 필수적이다. 상기 설명과 같이 두 기관 간의 목표와 역할이 다소 차이가 있기 때문에 서로 협력하지 않으면 환자의 요구와 의학적 필요 간의 간극이 커질 위험이 있다. 환자 단체는 환자의 현실적인 어려움, 미충족 요구, 진료 과정에서의 경험을 학회에 전달하고 학회는 이를 기반으로 과학적 연구와 치료 전략, 치료 가이드라인 등을 개발함으로써 환자의 삶의 질 자체의 향상을 도모할 수 있다. 이러한 협력은 규제기관과의 논의 과정에 도움을 줄 것으로 기대되며 궁극적으로 치료 환경의 개선을 이끌어 내는 데 기여할 수 있다.24

환자 단체와 학회의 협력 사례

정책토론회 및 공공 캠페인

의료적 또는 재정적 지원을 통해 적절한 치료를 할 수 있는 환경을 구축하기 위해서는 질환의 인식 개선, 질환의 치료 또는 관리 과정에서의 사회적, 경제적, 의료적 부담에 대한 내용을 강조하면서 정책을 통한 사회적 지원을 강화해야 한다. 이러한 목적을 위해서는 다양한 정책토론회, 공공 캠페인, 언론이나 미디어를 통한 여론의 지지를 얻는 것이 중요하다. 최근 2024년 12월 12일에 개최된 ‘중증 암 및 희귀난치성질환 치료환경 개선을 위한 정책토론회’는 환자 단체와 학회가 협력하고 국회와 정부를 포함한 다양한 질환 전문가들이 포함된 논의체가 구성됨으로써 정책 개선을 효과적으로 이끌어낼 수 있도록 하게 하는 주된 방식이라고 할 수 있다. 이러한 토론회에서는 보험 급여 제도 개선을 통해 비용 부담 완화를 위한 노력과 환자가 적절한 치료를 받을 수 있도록 재정 지원을 확대하고 이를 실현하기 위한 구체적인 정책 제안을 주로 다루게 된다.18 이 자리에 실제 시신경척수염범주 질환 환자가 참석하여 자신의 투병 경험을 털어놓으며 치료 기회 보장의 필요성을 강조하였으며 정부 담당자로부터 긍정적인 반응을 이끌어 내기도 하였다.

공동 데이터 플랫폼 구축

환자 단체와 학회가 협력하여 환자 등록 시스템과 데이터 레지스트리를 구축하여 임상적·유전적 데이터를 통합 관리함으로써 다양한 연구 결과로 이어지고 있다. 데이터 기반의 연구를 통해 희귀질환의 병태생리에 대한 이해를 높이고 치료법 개발을 촉진할 수 있기 때문에 데이터 플랫폼 구축은 매우 중요한 과제라고 할 수 있다. 미국은 2002년 희귀질환법에 따라 미국 국립보건원(NIH)에서 2003년부터 희귀질환 임상 연구 네트워크 사업(rare diseases clinical research network, RDCRN)을 시작하였다. 그에 따라 개설된 RDCRN은 임상 연구 지원, 공동 연구 촉진, 연구 등록, 데이터 공유 등을 위한 희귀질환별 연구자 네트워크 구성 및 연구를 추진하며 희귀질환별 임상 연구 네트워크(consortia)를 구성하는 등 190개 이상의 희귀질환에 대해 운영하고 있다.33-35 RDCRN은 환자 단체(patient advocacy groups)와 긴밀히 협력하여 연구 방향을 설정 및 의견을 반영하고 있으며 이러한 참여 활성화로 임상 시험 및 치료제 개발을 촉진하기 위해 노력하고 있다. 뿐만 아니라 환자 단체와 임상 연구자와의 협력도 중요하게 판단하여 연구 또는 임상 시험에 대한 설계 및 환자 모집에서 서로 협력한다.

다발경화증을 포함한 중추신경계 면역질환은 2012년 질병관리본부의 사업으로 시작하여, 유사한 주제로 임상 데이터 수집 및 인체 유래물 수집을 통한 중요한 데이터플랫폼으로 활용하고 있다.33,34,36 그러나 질병관리청의 사업을 통한 방식이기 때문에 의뢰기관인 질병관리청의 정책이 중요하고 환자 단체와 학회가 주도하는 플랫폼은 아직 구성되어 있지 않아 이러한 프로그램을 운영할 수 있는 공익 또는 정부의 장기적인 연구 사업에 대한 요구도 있다. 미국에서 근위축측삭경화증을 대상으로 하는 ACT for ALS (Accelerating Access to Critical Therapies for ALS) 법안이 제정되며 미국 국립보건원 재단이 주도하는 AMP® ALS (Accelerating Medicines Partnership® for ALS)가 구성되었고 환자 중심 접근의 환자 보고 데이터와 참여가 연구와 혁신에 필수적임을 강조하고 있다. 해당 프로그램에는 공공-민간 협력을 할 수 있도록 구성되어 있어 공공기관, 학계, 산업계, 비영리 단체, 환자 단체 등이 협력할 수 있다. 환자 및 가족의 참여를 연구 설계 단계부터 할 수 있도록 하였고 미국 식품의약국(FDA) 산하 규제기관이 참가하여 연구 결과가 추후 승인 과정에서 효율성을 높이고자 한다.37,38 이러한 플랫폼을 통해 임상 데이터의 중앙 집중화와 표준화함으로써 연구 개발(R&D)의 효율성을 높이고 희귀질환의 치료와 연구를 위한 다중 이해 관계자의 협력으로 이어지는 주요 창구가 될 수 있는 것이다. 물론 이러한 플랫폼은 장기적인 지속성과 지원이 필요하고 참여하는 연구자와 단체의 안정적인 협력이 제일 중요한 것 중 하나다. 1952년 설립된 미국 중증근무력증재단(myasthenia gravis foundation of America, MGFA)은 미국 내 7만 명 이상의 환자와 연결되어 있으며 교육, 안내, 프로그램 제공을 통한 환자 및 가족 지원 사업을 주로 하고 있고 환자 등록 체계인 MGFA Global MG patient registry를 통해 데이터 수집을 하고 있다. MGFA는 2000년에 MGFA 분류(MGFA classification)와 결과 지표에 대한 표준화 체계를 MGFA의 의학과학자문위원회의(medical scientific advisory board)에 의해 제작 및 발표하였고 현재까지도 중증근무력증 연구에게 널리 통용되고 있는 체계다.39

희귀질환의 날 캠페인

환자 단체와 학회는 해당 질환의 ‘희귀질환의 날’과 같은 행사를 공동으로 기획하고 실행하여 대중과 정책 입안자들의 관심을 높인다. 이 과정에서 희귀질환의 증상, 치료의 중요성, 환자와 가족이 직면하는 어려움을 대중들에게 알릴 수 있게 되며 의료기관 내외에서 질환에 대한 관심을 높일 수 있는 계기를 마련할 수 있다. 과거 한국다발성경화증협회에서도 세계 다발성경화증의 날을 기념하며 매년 캠페인을 하였으며 현재 대한신경면역학회도 해당 행사에 지속적으로 참여하여 환자 단체와의 협력 관계를 이어가고 있다(Fig. 1).

환자 단체와 학회의 협력 확대를 위한 제언

지속 가능한 협력 구조 구축

환자 단체와 학회 간의 정기적인 회의와 협력 플랫폼을 통해 상호 피드백을 주고받으며 공동 목표를 설정하는 것이 중요하다. 일회성 협력이 아니라 장기적으로 유지될 수 있는 소통 경로를 구축함으로써 장기적인 전략을 진행할 수 있다. 다양한 주제를 통한 접근이 중요하면서도 구체적으로 환자 및 환자 단체에서 요구하는 주제에 대한 논의를 통해 실효성을 높임으로써 협력 구조의 가치를 높이는 것이 중요하다.

환자 경험 데이터를 활용하여 새로운 치료법을 연구하고 이를 임상적으로 검증하는 프로젝트를 공동으로 진행하는 것도 하나의 방법이 될 수 있다. 협력을 구체적이며 효율적으로 진행할 수 있는 플랫폼에 대해 구상하여 의료진이 최신 연구 동향과 임상 시험 정보를 쉽게 전달할 수 있는 시스템과 설문조사 시스템 등의 환자 보고 체계를 구축하여 환자가 직접 보고하는 경험 데이터 및 실사용 데이터(real-world data) 수집을 통해 학회의 연구에 활용하는 것도 하나의 예가 될 수 있을 것이다.

정책적 기반 강화

환자 단체와 학회 간의 협력을 통해 정책적 변화로 연결하는 것은 양쪽 모두에게 중요하다. 환자와 의료진의 실제 요구를 반영하는 것이 중요하기 때문에 환자 단체는 환자의 요구와 경험을 학회에 전달하고 학회는 의료진의 요구를 포함하여 환자의 미충족 요구 등을 기반으로 의료 정책을 제안하며, 정책 당국과 협력해야 한다.

최근의 희귀질환 치료제는 천문학적인 비용으로 약품 승인 이후에 급여 인정까지 매우 힘들고 모든 과정에 통과하기까지는 수년 이상 소요된다.1,18,19 그렇기 때문에 보험 급여의 적용 범위를 확대하고 환자가 적절한 시기에 치료를 받을 수 있도록 사회적 지원을 강화하기 위해 희귀질환 환자와 보호자가 겪는 경제적, 심리적 부담을 학술 연구 또는 설문조사 등을 통해 지속적으로 확인하고 발표하는 것이 중요하다. 이를 바탕으로 환자의 삶의 질을 향상시키며 심리 상담, 사회 서비스, 재활 치료 등의 다학제적 접근을 포괄하는 정책을 도입할 수 있도록 해야 한다.

국제적 협력 강화

희귀질환의 같은 경우 국제적인 협력은 필수적이다. 희귀질환 치료제의 개발이 대부분 미국, 유럽, 일본 등의 국가에서 이루어지고 있으며 치료제의 적용이 국내보다 빠르게는 1-2년, 길게는 수년 이상 먼저 이루어지기 때문이다. 이러한 이유로 인해 환자의 약물 도입에 대한 과학적 및 경제적 근거를 미리 확인하고 이에 대한 근거를 바탕으로 국내에서 우호적인 진료 환경을 만들 수 있다. 뿐만 아니라 해외 학회 및 환자 단체와 협력하여 희귀질환에 대한 글로벌 연구와 치료 모델을 개발함으로써 질환 자체를 이해하는데 많은 도움이 될 것이다. 국제적으로 표준화된 데이터 수집 프로토콜과 레지스트리를 활용하여 글로벌 희귀질환 관리 수준에 맞춘 국내 모델을 개발함으로써 국내 환자들의 치료 접근성을 높일 수 있는 계기가 될 것이다. 소수의 환자를 대상으로 하기에는 연구의 한계가 있기 때문에 이러한 표준화된 데이터 수집 프로토콜은 다국적, 다기관 환자의 정보 수집을 용이하게 만들 수 있고 인공지능 기반의 데이터 분석을 통해 질병의 조기 진단 및 맞춤형 치료 전략을 개발할 수 있게 할 것이다.

공익 캠페인 및 대중 인식 제고

환자 단체와 학회가 공동으로 대중 캠페인을 통해 희귀질환에 대한 편견을 줄이고 조기 진단의 중요성을 알리기 위한 노력이 필요하다. 미국 제40대 대통령인 로널드 레이건(Ronald Reagan)은 퇴임 후 5년 뒤 1994년 11월 5일 83세의 나이에 본인이 알츠하이머병에 진단되었다는 것을 직접 알렸다. 그로 인해 미국뿐만 아니라 전 세계적으로 치매에 대한 관심과 사회적 부담에 대한 논의를 거치게 되었다. 이처럼 해외에서는 유명인들이 본인이나 가족들이 여러 희귀질환으로 진단을 받거나 치료를 받는 경우 대중들은 해당 질환에 관심을 갖게 되며 사회적인 공익 캠페인이나 모금 활동으로 이어진다.40,41 국내에서는 근위축측삭경화증 환자를 위한 요양병원 건립을 위해 승일희망재단과 함께 가수 션(Sean)의 활동을 통해 근위축측삭경화증 자체에 대한 사회적 관심이 많이 높아질 뿐만 아니라,42 이로 인한 관심은 결국 정부의 긍정적인 정책 결정을 하는 데에도 많은 도움이 되고 있다. 국내에서 희귀난치성질환의 극적인 요소를 요구하는 드라마에서는 다발경화증이나 중증근무력증 등이 관련 주제로 제시되고 있지만 해당 질환의 적극적인 협조를 할 수 있는 사회적으로 명망이 있거나 유명인 등과의 협력을 고민해 볼 필요가 있다. 최근에는 다양한 미디어 활용을 위해 소셜 미디어, 방송 등 다양한 매체를 활용하여 희귀질환 환자와 가족의 목소리를 전달하는 것도 중요하다.

통합적 치료 모델 개발

다학제적 접근

다발경화증, 시신경척수염범주질환, 중증근무력증 등의 신경면역질환은 신경과에서 주로 환자를 진단, 치료, 관리하고 있지만 질환의 증상과 후유증 등에 따라 안과, 재활의학과, 정신건강의학과, 비뇨기과 등의 전문분과가 협력하는 통합 치료센터 설립이 필요하다. 의료 분야 외에도 직업, 심리, 정부 및 다양한 지원 기구에 대한 상담을 위해서 다학제적 접근에 대해 고민해야 한다.

환자 참여 모델

환자와 가족이 치료 계획에 적극 참여하고 공유 의사결정을 통해 치료 만족도를 높일 수 있다. 이를 통해 환자는 자신이 받고 있는 치료에 책임감을 가지게 되며 곧 높은 치료 순응도와 연결된다. 외국의 다양한 사례에서도 의료진만의 결정이 아닌 연구 설계 단계에서부터 다양한 참여를 이끌어 낼 수 있는 모델을 통해 적극적인 치료, 치료제의 개발, 긍정적인 협력 관계를 이끌어내고 있다.

관계형성에서 주의사항

의료 윤리 및 전문성 유지

환자 단체와 협회 간의 협력이 궁극적으로 질병을 극복하는 방향이어야 하지만 의사의 전문적 판단과 독립성이 침해되지 않도록 해야 하며 의사의 결정을 환자의 요구나 외부 압력에 의해 흔들리지 않도록 보장되는 것이 중요하다.

과학적 근거 기반의 협력

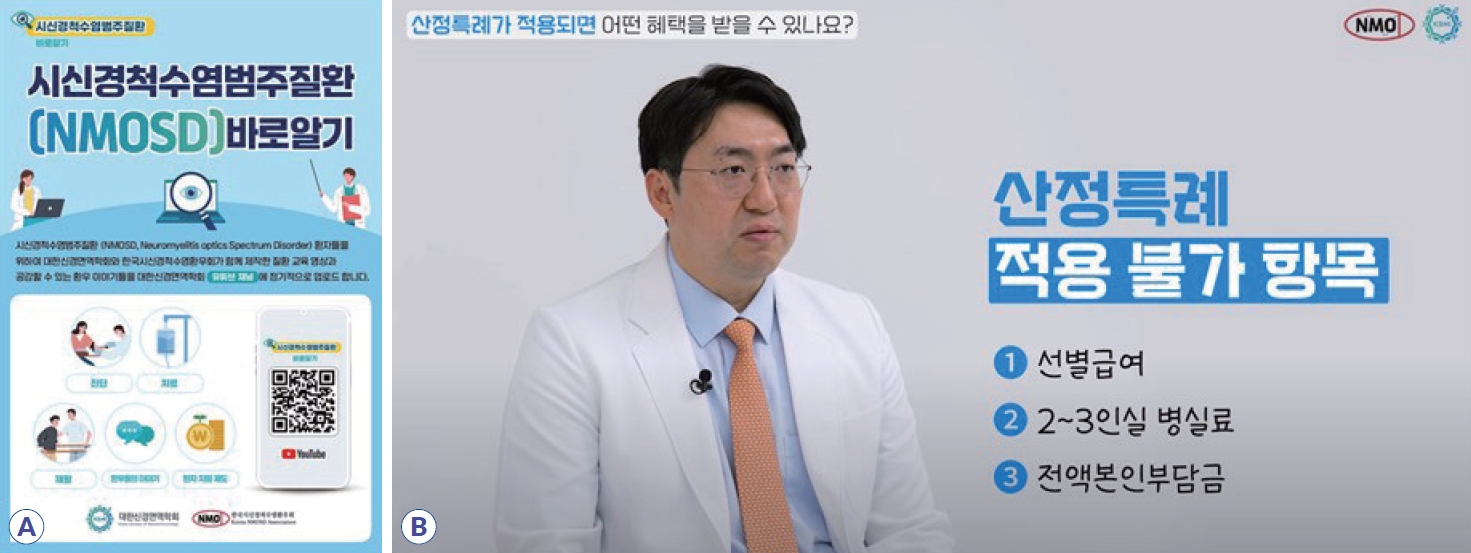

환자 또는 환자 단체에 제공하는 치료나 접근이 정확하고 신뢰할 수 있는 자료를 기반으로 함으로써 과학적 근거와 일치하도록 해야 하며 환자에게 잘못된 정보를 제공하는 일이 없도록 해야 한다. 연구 데이터 또는 자료를 공유할 때 IRB 승인이 필요하거나 의료 정보의 성격상 일부의 정보만 제공되는 상황이 발생할 수 있으므로 이러한 상황을 충분히 이해할 수 있는 환경이 선행되어야 한다. 연구자들은 환자 또는 환자 단체가 원하는 연구 뿐 아니라 실험을 기반으로 질병의 기전을 밝히기 위한 연구에도 집중하고 있고 환자 단체는 실제적인 치료제 개발이나 임상 적용에 대한 연구가 많이 필요하기 때문에 예상되는 격차도 충분히 논의되어야 한다. 격차를 보완할 수 있는 방법으로 환자들에게 제공하는 질환 정보를 통해 쉽게 이해할 수 있는 내용을 담으면서 온라인 매체 등에 널리 퍼진 불명확한 정보에서 벗어날 수 있도록 적극적인 정보 제공도 중요하다. 작년 후반기부터 대한신경면역학회 유튜브 채널(https://www.youtube.com/@ksni201)을 통해 게시를 시작한 “시신경척수염범주질환 바로 알기” 프로젝트는 이러한 취지에서 시작된 프로젝트다(Fig. 4). 환자의 입장에서 궁금할 만한 주제에 대해서 학회 전문가들이 10분 이내로 짧고 간결하게 전달될 수 있도록 하여 환자와 의료진 사이 질환의 이해의 간극을 줄이고자 하였다.

경제적 이해관계 및 투명성

경제적 이해관계를 공개하는 것은 의사가 참여하는 공적인 공간에서는 일반적인 상황이지만, 환자 단체와 협회가 협력하는 과정에서 발생하는 재정적 지원이나 후원에 대해서는 아직 충분한 환경이 만들어지지는 않고 있다. 그렇기 때문에 이러한 이해관계에 대해서 투명성을 유지하고 이해충돌을 방지하도록 노력함으로써 환자 단체와 의료인 모두에게 신뢰를 구축하는 과정이 필요하다. 환자 단체도 환자 단체-의료진/임상 의사와의 관계, 환자 단체-제약회사 등의 이해 당사자 간의 관계에서 이러한 이해 충돌에 대해서 고민하고 있으며,17 객관성과 투명성을 유지할 수 있는 가이드라인을 통해 보완해 가는 것이 중요하다.

환자의 개인정보 보호

환자 단체와 협회 간에 활동하며 정보를 공유하는 과정에서 환자의 개인정보 보호가 철저히 이루어져야 하며 민감한 정보가 유출되지 않도록 주의해야 한다. 기관별로 수집되는 개인정보는 기관별 IRB를 통해 주의 깊게 관리되고 있지만 환자 단체와 협회 간의 협업을 통해 구성하게 되는 데이터베이스의 경우에는 여러 장점에도 불구하고 개인정보 노출 등과 같은 문제에 대해 충분히 준비된 이후에 진행되어야 한다.

결론

희귀 신경계질환 분야에서 전문가 학회와 희귀질환 단체 간의 협력은 희귀질환 연구, 치료, 그리고 관리의 핵심 요소로 치료 접근성과 사회적 인식을 개선하기 위해 매우 중요한 관계가 될 수 있다. 대한신경면역학회와 한국다발성경화증협회와의 협력 사례를 통해 학회는 과학적 연구와 임상적 전문성을 제공하고 환자 단체는 환자의 목소리를 대변하여 실질적인 지원 정책과 사회적 인식 개선을 주도하는 것이 확인되었다. 이를 통해 환자는 더 나은 치료를 받을 수 있고 학회는 최신 연구를 통해 표준화된 치료 모델을 개발하며 사회는 희귀질환 관리로 인한 경제적 부담을 줄일 수 있다는 이점을 가져올 수 있을 것이며 결과적으로 희귀질환 환자의 삶의 질을 향상시키고 의료 환경을 개선하는 데 기여할 수 있다.

이러한 협력 모델은 미국과 유럽 등의 의료 선진국 및 다양한 사회적 활동 문화가 활발한 곳에서 많은 장점을 보여주었기에 국내에서도 희귀질환 환자와 가족의 삶의 질을 개선하는 데 중요한 역할을 해줄 수 있으리라 생각한다. 향후 지속 가능한 협력을 위해서는 첫째, 학회와 환자 단체 간의 정례화한 협력 구조를 통해 협력을 도모한다. 둘째, 정부 및 공공기관과의 외부 연계를 강화하여 희귀질환 정책 개선을 위한 공동 노력을 지속한다. 셋째, 국제 협력을 통해 최신 치료제 도입과 연구 개발을 촉진하고 국제적인 치료 모델을 벤치마킹할 수 있도록 준비해야 한다. 마지막으로, 환자 또는 환자 단체의 참여를 기반으로 한 다학제적 치료 모델을 구축하고 환자 중심의 의료 생태계를 만들어 가는 것이 중요하다.

결과적으로, 신경면역질환의 경우 상당 수가 희귀난치성질환으로 의료인과 학회만의 독자적인 활동에서 희귀질환 단체나 환자 단체와의 협력을 통해 체계적이고 지속 가능한 협력 모델을 구축함으로써 희귀질환 환자의 치료, 질병 부담 완화, 그리고 삶의 질을 실질적으로 향상시키는 중요한 전략으로 잡기를 기원한다.

Notes

Acknowledgements

The authors are grateful for the support of the Korean Society of Neuroimmunology. We sincerely appreciate the contributions of patient advocacy groups, particularly the Korean Multiple Sclerosis Society, for their dedication to patient support, awareness, and collaboration. Special thanks to all patients and caregivers whose insights help bridge the gap between clinical practice and patient needs.

Author Contributions

Conceptualization: KHK and SIO. Formal analysis: KHK and SIO. Visualization: KHK and SIO. Methodology: all authors. Project administration: KHK and SIO. Writing- original draft: KHK and SIO. Writing-review & editing: all authors.

Conflicts of Interest

There is no conflicts of interest.

Funding Statement

None.

Data Availability Statement

No data are available.

Ethical Approval

Not applicable.

Patient Consent for Publication

Not applicable.