신경학적 면역관문억제제 연관 부작용의 진단과 치료

Diagnosis and Management of Neurological Immune Related Adverse Events

Article information

Trans Abstract

As the use of immune checkpoint inhibitors (ICIs) continues to rise, particularly in combination therapies, neurological immune-related adverse events (irAEs) are expected to become more prevalent in clinical practice. These neurological irAEs are rare but often present with atypical and multifocal manifestations, potentially leading to severe neurological impairments or even mortality. Treatment generally involves discontinuation of ICIs, along with corticosteroids, intravenous immunoglobulin, and/or plasma exchange. Effective management requires early diagnosis and a multidisciplinary approach. To this end, a comprehensive understanding of neurological irAEs by clinicians is essential, and this review describes key considerations for the accurate diagnosis and treatment of neurological irAEs.

서론

최근 면역관문억제제는 여러 진행성 악성 종양 환자의 전체 생존율(overall survival)을 개선했다.1-7 이러한 약물들은 면역억제 신호인 cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4 (CTLA-4), programmed cell death protein 1 (PD-1)과 programmed cell death ligand 1 혹은 lymphocyte activation gene 3 등을 차단함으로써 항종양 면역 반응을 유도한다.8 발표된 임상 시험 등에 따르면 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용의 발생률은 낮지만 심각한 장애를 유발하거나 사망에 이르게 할 수 있다.9-12 최근 50여 개의 임상 시험을 검토한 결과 총 9,200여 명의 환자 중 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용의 전체 발생률은 항-CTLA-4 치료를 받은 환자에서 3.8%, 항-PD-1 치료를 받은 환자에서 6.1%, 그리고 항-CTLA-4+PD-1 복합요법을 받은 환자에서 12%로 복합요법을 받은 환자에서 더 높은 빈도로 발생했다.13 대부분은 1등급 또는 2등급의 심각도로 두통과 같은 비특이적 증상으로 나타났다. 3-5등급으로 정의되는 심각한 독성은 항-CTLA-4 치료를 받은 환자에서 0.7%, 항-PD-1 치료를 받은 환자에서 0.4%, 그리고 복합항-CTLA-4+PD-1 치료를 받은 환자에서 0.7%로 발생했다. 다른 보고에서도 3-4등급 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용이 환자의 1% 미만에서 발생한다고 보고되었다.2,3

신경학적 면역관문억제제 연관 부작용은 여러 이유로 진단이 어려울 수 있다.13 우선 많은 환자들이 피로, 전신 쇠약, 또는 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용과 유사한 기타 암 연관 증상을 겪는다. 다음으로 항암 연관 부작용과 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용을 구분하는 것에도 어려움이 있을 수 있다. 또한 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용의 임상 양상과 치료 반응이 비전형적일 수 있어 진단과 관리에 어려움을 겪을 수 있다. 따라서 면밀한 환자의 병력 청취, 신체 검사 및 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용에 대한 포괄적 이해가 선행되어야 한다. 이번 종설에서는 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용의 정확한 진단 및 치료를 위해 유의할 점에 대해 논하고자 한다.

본론

진단

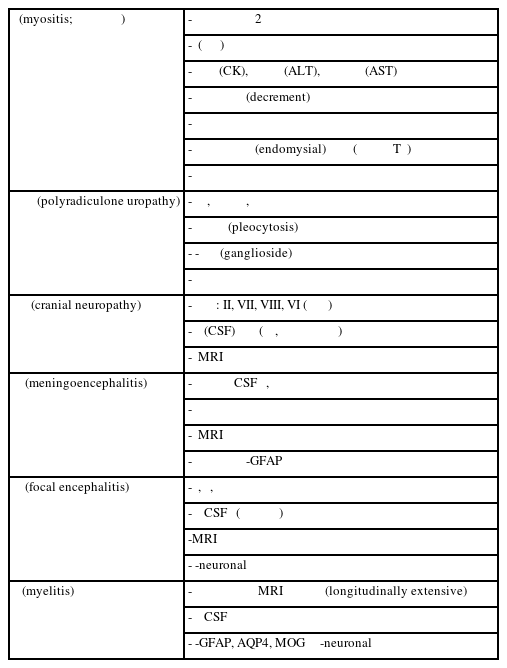

정확한 진단을 위해서는 기존에 가진 편두통이나 유전성 근육 질환과 같은 다른 질병에 대한 인식을 가지고 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용으로 인한 새로운 증상의 평가를 시행하는 것이 필요하다. 면역관문억제제 투약 시작 시 기저 근육 효소 크레아틴 키나아제(creatine kinase) 수치, 갑상선 기능 검사 결과 등을 시행하여 확인하는 것 역시 도움이 될 수 있다.14 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용의 범위는 넓으며 중추신경계와 말초신경계에 영향을 미치는 장애를 모두 포함할 수 있다. 말초신경계에 영향을 미치는 장애의 빈도가 상대적으로 더 높아 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용의 2/3 정도를 차지하는 것으로 보고되고 있으며 중추신경계 장애는 1/3 정도로 보고되고 있다.8 말초신경계 장애 중 빈도가 가장 높은 것은 근육염이며 중증근무력증과 중복되어 발생할 수 있고 길랭-바레증후군을 포함하는 다발성신경근신경병증(polyradiculoneuropathy)과 뇌신경병증이 그다음으로 흔하다. 중추신경계 장애는 뇌염, 뇌수막염, 척수염 등 다양한 임상 양상을 보일 수 있다.8 이러한 다양한 면역관문억제제 관련 신경학적 부작용의 임상 양상이 Table 1에 정리되어 있다.15

면역관문억제제 노출 후 새로운 감각, 운동, 또는 기타 신경학적 이상이 발생한 환자에게는 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용을 의심해야 한다. 증상은 일반적으로 치료 시작 후 3개월 이내에 나타나며 보고된 증상 발현의 중앙값은 6주이나 그 범위는 상당히 넓다.16 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용은 면역관문억제제 단일 투약 후에도 보고되었으며 치료 시작 후 68주에 발생한 사례도 있었다.10-12,16,17 신경학적 증상은 체계적인 신경학적 검진을 통해 검토되어야 한다. 정기적으로 환자에게 근육통 유무에 대해 문진하는 것이 면역관문억제제 연관 근육염 진단에 도움이 될 수 있다.13 또한 뇌신경에 대한 검토가 필요하며 안면마비, 청각 이상 등에 대한 확인이 권고된다.8 자율신경계 침범에 대한 검토도 포함되어야 하며 발한 기능 장애, 기립성 저혈압, 위마비 증상에 대한 확인이 도움이 될 수 있다.13 마지막으로 두통, 보행 또는 인지 기능 장애에 대해 구체적으로 질문할 것이 권장된다.13

의심되는 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용에 대한 철저한 검진을 통해 감염, 기저 암의 진행(연수막 또는 뇌실질 전이), 부종양증후군, 또는 대사 이상과 같은 다른 잠재적 원인에 대한 배제를 시행해야 한다.13 철저한 배제 진단 이후에는 환자의 증상에 맞추어 실험실 검사, 영상 검사 및 전기 진단의학적 검사 등을 시행한다. 신경전도 및 근전도 검사는 일반적으로 말초신경계 장애를 평가하기 위해 시행한다. 근병증과 근육염이 의심되나 전기 진단의학적 평가 결과가 명확치 않을 때 근육의 생검 혹은 근육 자기공명영상 촬영 등 추가 검사를 고려해야 할 수 있다.8,13 신경 생검은 일반적으로는 고려하지 않으나 신경 염증을 종양의 직접 침윤과 구별하기 어렵거나 혈관염성 신경병증이 의심되는 경우 고려할 수 있다.13 요추 천자는 중추 및 말초 장애를 평가하기 위해 흔히 시행되며 일반적인 검사 외에도 암의 진행과의 감별을 위해 뇌척수액에 대한 세포학 검사 및 유세포 분석을 포함하는 것이 도움이 될 수 있다.8,13 또한 다발성으로 증상이 나타날 수 있다는 것을 인지하는 것이 중요한데 최근 보고된 내용에 따르면 중증 근무력증 환자의 30%가 동반된 근육염을, 25%가 동반된 심근염을 보였다.17

치료

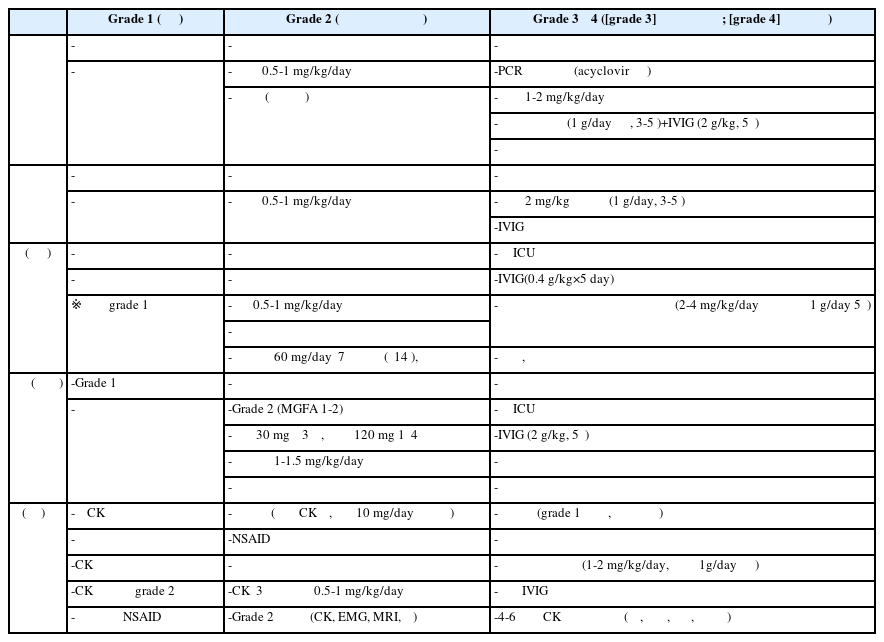

치료지침의 기준이 되는 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용의 등급 분류 기준은 부작용 공통 용어 기준(common terminology criteria for adverse events)에서 제시된 바를 따른다(Table 2).18 경미한 부작용은 1-2등급, 중증은 3-4등급, 사망은 5등급으로 분류한다. 1등급은 경증으로 무증상 혹은 경미한 증상이 있고 조치가 필요하지 않은 경우이고, 2등급은 중등도로 국소적 또는 비침습적 조치가 필요하며 연령에 적합한 도구적 일상생활 활동이 제한될 때를 일컫는다. 3등급은 중증 또는 의학적으로 중요하지만 즉시 생명을 위협하지는 않고 입원이 필요하며 장애를 유발하고 자가 관리 일상생활 활동이 제한되는 경우이며, 4등급은 생명을 위협할 수 있고 긴급 조치가 필요한 경우이다. 부작용 공통 용어 기준은 면역요법 이전에 개발되었기 때문에 이러한 독성들이 급속히 진행될 수 있는 특성으로 인해 환자에게 미치는 위협을 충분히 반영하지 못할 수 있고 국소적이지만 심각한 악화를 표현하지 못할 수 있다는 한계가 있어 향후 면역관문억제제 연관 부작용에 특화된 등급 분류 기준에 대한 연구가 필요하기는 하나 아직까지는 임상에서 사용되고 있다.19

부작용 등급에 따라 권고되는 세부적인 치료 권고 사항은 Table 2에 정리되어 있다.13,14,18,20,21 성공적인 치료를 위해서는 면역관문억제제 연관 부작용의 상태를 인식한 후 중등도(2등급) 이상의 심각도를 보이는 경우 면역관문억제제를 중단하는 것이 중요하다.20,21 현재까지 면역관문억제제 중단만의 치료 효과를 나타내는 대규모 연구는 보고되지 않았다. 증상이 매우 경미한 경우(1등급)를 제외하고 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용 진단 시 코르티코스테로이드 투약이 권고 된다.20,21 일반적으로 1-2등급 질환에는 경구 스테로이드(prednisone 0.5-1 mg/kg/day)를 투약하고 3-4등급에서는 methylprednisolone 1-2 mg/kg을 투약하거나 증상이 심각하고 진행하는 경우 정맥 주사 스테로이드(methylprednisolone 1 g/day 3-5일간) 투약을 시행한다.10,16,20,21 3등급 이상의 중증 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용에서는 사례별로 스테로이드와 함께 정맥 면역글로불린(5일에 걸쳐 2 g/kg 정맥 주사) 또는 혈장 교환술 치료를 시행한다.21 일부 환자는 스테로이드 감량이 어려운 경우 스테로이드 용량을 최소화하기 위한 면역억제제를 고려하나 이러한 치료 선택의 근거는 아직 연구가 부족하여 사례별 고려가 필요하다.21 대안 중 하나로 리툭시맙이 제안되고 있는데 이는 2차적으로 T세포를 비활성화시킬 가능성이 있고 상대적으로 빠른 작용 발현, 그리고 종양학적 예후 악화에 대한 우려가 덜할 가능성 때문이나 향후 추가적인 연구가 필요하다.13,22

스테로이드의 부작용은 잘 알려져 있으며 기분 변화, 체중 증가, 고혈당, 고혈압, 위염, 골다공증, 기회감염, 피부 취약성 등이 발생할 수 있다. 퇴원 시 고용량 스테로이드를 투약하고 있는 환자에게 비타민 D/칼슘제, 위 보호제, 또는 예방적 항생제요법 등의 병용 투여를 고려해야 한다.13 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용을 가진 환자들에서 길랭-바레증후군은 특정 고려 사항이 있다. 스테로이드는 면역관문억제제 연관 길랭-바레증후군에서 정맥 면역글로불린 또는 혈장교환술과 함께 사용되며 이는 이러한 면역관문억제제 연관 길랭-바레증후군이 일반적인 특발성 길랭-바레증후군과는 달리 스테로이드에 반응하기 때문이다.21,23 이러한 예는 면역관문억제제 연관 부작용의 근본적인 병태생리학을 확인하고 최적의 치료법을 밝히기 위한 추가 연구가 필요함을 보여준다. 스테로이드가 암 치료 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 이론적 우려가 있지만 전체 생존율과 치료 실패까지의 시간은 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용의 존재나 전신 스테로이드 필요 여부에 큰 영향을 받지 않는 것으로 보인다.24 그러나 고용량 글루코코르티코이드로 치료받은 면역관문억제제 연관 뇌하수체염 환자는 저용량에 비해 생존율이 감소한다는 새로운 보고도 있어 추가적인 연구가 필요하다.25 고용량 글루코코르티코이드가 잠재적으로 부정적인 효과를 가질 수 있음을 고려할 때 가능한 낮은 용량의 스테로이드 사용을 염두에 두어야 한다. 일반적으로 스테로이드를 증상 호전 여부에 따라 천천히 감량하며 환자에게 증상 재발이나 악화가 있는 경우 감량을 중단하고 다시 증량한다.13,21 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용 환자에서 사망 사례가 보고되었지만 대부분의 환자는 상당한 회복을 보인다.26 기존 연구에서 보고된 27건 중 73%의 환자가 부분적이거나 완전한 신경학적 회복을 보였으며 개선까지의 중앙값은 4주였다.14 면역관문억제제 연관 부작용, 특히 다중 면역관문억제제 연관 부작용을 경험한 환자는 면역관문억제제 연관 부작용이 없었던 환자에 비해 암의 진행이 없는 생존 기간이 더 길었다는 보고도 있었다.27 주목할 점은 환자가 재치료를 필요로 하지 않을 수도 있으며 단축된 면역관문억제제 치료 과정에도 반응을 보일 수 있다는 것이다.13

신경학적 면역관문억제제 연관 부작용을 경험한 환자에서 면역관문억제제로 다시 치료하는 것을 시도해 볼 수 있다. 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용을 겪은 환자 중 특히 1등급, 2등급, 또는 빠르게 해소된 3등급의 부작용을 경험한 환자에게 재투약하는 것이 합리적이며 일반적으로 다른 종류의 면역관문억제제로 재투약을 시도한다.28 치료 결정은 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용 관리에 익숙한 신경과 전문의와 협력하여 이루어지는 것이 바람직하며 향후 면역관문억제제 재투약 환자를 선별하기 위한 생체 표지자 및 재투약한 환자들의 신경학적 결과에 대한 추가 연구가 필요하다. 재투약 결정이 내려지면 신중한 병력 조사, 신경학적 검사, 그리고 필요한 경우 연관 보조 검사를 통해 새로운 신경학적 기준의 설정이 필요하며 동일한 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용의 재발 또는 새로운 부작용의 발생을 감지하기 위해 지속적이고 정기적인 평가가 권장된다.13

결론

신경학적 면역관문억제제 연관 부작용은 면역관문억제제를 사용하는 환자가 증가하고 특히 복합요법이 많이 적용됨에 따라 실제 임상에서 더 흔해질 수 있을 것으로 예측된다. 요약하자면 임상 양상은 비전형적이고 다발성일 수 있으며 장기적으로 심각한 신경학적 장애나 사망으로 이어질 수 있다. 효과적인 관리를 위해서는 조기 진단과 치료에 중점을 둔 다학제적 협력이 필요하다. 치료는 일반적으로 면역관문억제제 투여를 중단하고 스테로이드와 면역글로불린이나 혈장교환술을 병행하여 시행한다. 이러한 접근법을 통해 대부분의 환자는 수주에서 수개월 내에 신경학적 증상의 완화를 보이나 일부 환자는 적극적인 치료에도 불구하고 심각한 신경학적 장애를 경험할 수 있다. 신경학적 면역관문억제제 연관 부작용을 경험한 일부 선별된 환자에서는 면역관문억제제 재투약을 시도할 수 있다.

Notes

Acknowledgements

None.

Author Contributions

Writing, reviewing-editing: JWH.

Conflicts of Interest

JWH has received a grant from the National Cancer Center in Korea.

Funding Statement

None.

Data Availability Statement

Not applicable.

Ethical Approval

Not applicable.

Patient Consent for Publication

Not applicable.